御浜町下市木の国道42号で22日夜に発生した大型夜行バスの交通事故。運転手1人が死亡、乗客21人が病院に搬送される大きな事故となり、テレビや新聞等で全国に報道された。亡くなられた運転手にお悔やみを、事故に遭われた方々にはお見舞いを申し上げたい。一方で、事故発生後の現場での負傷者への対応や救急搬送は、地元消防と病院の連携により迅速に進められ、日頃の訓練の成果や医療従事者としての使命感が見えた。

事故の一報を受けた熊野消防は、多数の負傷者がいることを想定。本署と、紀宝・御浜・紀和の各分署の救急隊が出動し、現場に4台の救急車と隊員14人が集まった。負傷者をバスから近くのガソリンスタンド敷地内に集め、トリアージを行って、治療の優先順位を決定。搬送には救急車4台では足りず、軽傷と見られる負傷者は同消防のワンボックス車で対応した。熊野消防では年に1回、本署と各分署の救急隊による合同訓練を実施し、多数傷病者を想定したトリアージにも取り組んでいる。

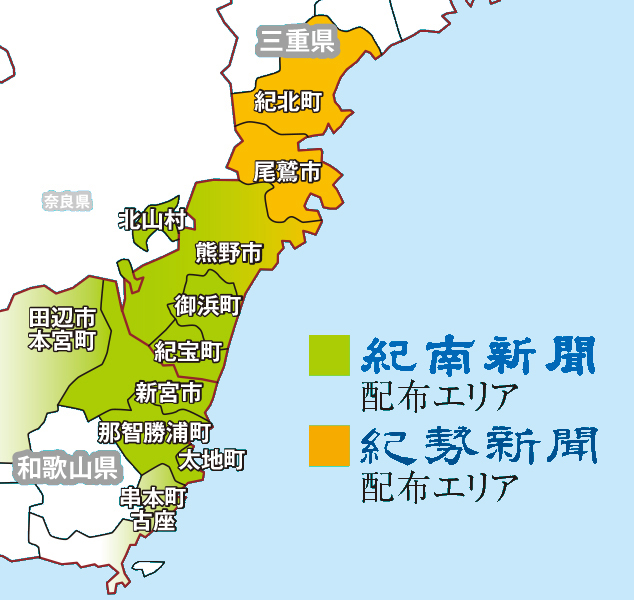

負傷者は紀南病院に14人、新宮市立医療センターと尾鷲総合病院に各4人を搬送した。紀南病院では、救急当直の医師と看護師に加え、入院患者対応の医師と看護師、さらにテレビで事故の一報を知った看護師も駆けつけるなど緊急体制で臨んだ。このような医療従事者の行動は、地域住民に安心感を与えてくれる。

今回の対応を振り返った熊野消防の幹部は「休日(土曜日)の夜間で、病院スタッフが十分にそろわない中だったが、各病院が受け入れ要請に応じてくれたことがスムーズな搬送につながった」と話す。一方で、バスが満席で負傷者の人数が倍程度だったら対応できたかどうか、救急車の台数がどうしても不足すること、負傷者をすぐに病院に搬送できない場合の待機場所をどうするのかなど、課題も見えたとする。さらに、交通事故のような局所的な事案には人員を集中させることができ、情報も集約しやすいが、予想される南海トラフ地震など被害が広域にわたる事案への対応は難しいことも明かす。各自治体や病院単位での訓練は重ねているが、今後は救急・医療ともに広域連携を視野に入れ、より実践的な取り組みを進めていく必要があるだろう。

LINE

LINE